京都大学副学長の北川進氏(74)がノーベル化学賞を受賞しました。

【速報】ノーベル化学賞は北川進・京都大学特別教授が受賞!多孔性金属錯体を作製

日本のノーベル賞受賞は、6日に生理学・医学賞に選ばれた坂口志文氏に続き30人目。

ニコニコでは「日本人きたー!」「もふもふ」「おおお!!!」など盛り上がりを見せています。#NobelPrize #ノーベル賞 pic.twitter.com/pTAQctph4s— ニコニコニュース (@nico_nico_news) October 8, 2025

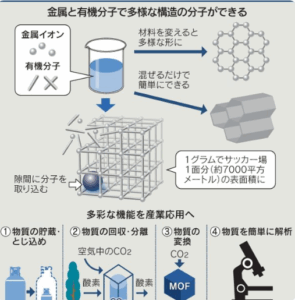

北川氏は、分子サイズの極小孔を持つ多孔性材料(配位高分子、MOFs: Metal-Organic Frameworks)の開発に初めて成功した功績が讃えられ、受賞に至りました。

これにより、ガスの貯蔵・分離(例: 二酸化炭素除去、水素貯蔵)、天然ガス自動車、燃料電池の電極材料など、環境・エネルギー分野で革新的な応用が可能になります。

本記事では北川進氏について詳しくまとめていきます。

北川進の妻

北川進氏の妻の名前や顔画像など、詳しい情報は公開されていませんでした。

しかし、複数の関係者の証言により、長年連れ添った妻と京都で暮らしていることが判明しています。

北川氏も「妻の支えがなければ、私はこの仕事を続けられなかった。」とコメントしています。

北川進の子供

北川氏の子供については、「成人した子供がいる」とメディアが伝えています。

しかし、子供の人数や年齢、性別などの情報は一切、公開されていません。

北川進の家族構成まとめ

北川進氏の家族に関する公的情報は、極めて限定的です。

妻や子供がいることは確認できましたが、名前や顔画像は不明となっています。

北川氏の父親や母親の詳細についても不明となっています。

北川氏が京都市下京区出身であることは確認できましたが、生い立ちは学生時代以降のみ判明しています。

北川進のwiki経歴

北川進氏の研究分野は無機化学、特に有機物と金属を組み合わせた多孔性材料(配位高分子)の開発で知られ、2025年のノーベル化学賞受賞により注目を集めました。

- 生い立ち: 1951年7月4日、京都市下京区生まれ。京都市で育つ。

- 研究業績: 多孔性材料の先駆者。分子サイズの極小孔を持つ材料を世界で初めて作製し、ガスの分離・貯蔵、二酸化炭素除去、水素貯蔵などの応用に貢献。天然ガス自動車や燃料電池の電極材料として実用化が進む。

- 主な職歴:

- 1979年: 京都大学大学院修了後、研究者として活動開始(詳細は博士課程修了後)。

- 1983年: 近畿大学理工学部講師。

- 1988年: 近畿大学理工学部助教授。

- 1992年: 東京都立大学理学部教授。

- 1998年: 京都大学大学院工学研究科教授(合成・生物化学専攻)。

- 2007年: 京都大学物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)副拠点長(兼任)。

- 2013年: iCeMS拠点長(工学研究科教授兼任)。

- 2017年: iCeMS拠点長、特別教授。

- 現在(2025年): 京都大学理事・副学長、高等研究院特別教授。

- 受賞歴: ノーベル化学賞(2025年、多孔性材料開発功績)ほか、数々の学術賞を受賞。

- その他: 研究テーマは「配位空間の化学」で、ナノ空間化学や吸着材料に焦点。国際的に活躍し、テキサスA&M大学客員研究員経験あり。

高校・大学の学歴

北川進氏は、中学時代には理科クラブに所属し、「透明な液体を混ぜると、色が変わる瞬間」に強く心を惹かれ、化学の道に進まれます。

北川進氏は1970年に京都市立塔南高等学校卒業した後、 京都大学工学部石油化学科に進学しています。

その後、大学院(博士課程)に進学し、京都大学大学院工学研究科石油化学を専攻。

1979年修了し、博士(工学)取得となっています。

学部時代から石油化学を専攻し、無機化学・配位化学の基盤を築き、博士論文は配位高分子関連の基礎研究が中心となっています。

まとめ

- 研究分野: 無機化学、特に配位高分子(金属イオンと有機分子が結合した多孔性材料)。

- 業績: 世界で初めて分子サイズの孔を持つ材料を開発。ガスの吸着・分離技術を飛躍的に進化させ、CO2削減やクリーンエネルギー技術に応用。

- 経歴: 京都大学工学部石油化学科(1974年卒)、同大学院博士課程修了(1979年)。近畿大学、東京都立大学を経て、1998年から京都大学教授。2017年から特別教授、2025年現在は京都大学理事・副学長。

- 意義: 北川氏の研究は、気候変動対策やエネルギー問題解決に直結。産業応用例として、天然ガス自動車や燃料電池の効率化が挙げられる。